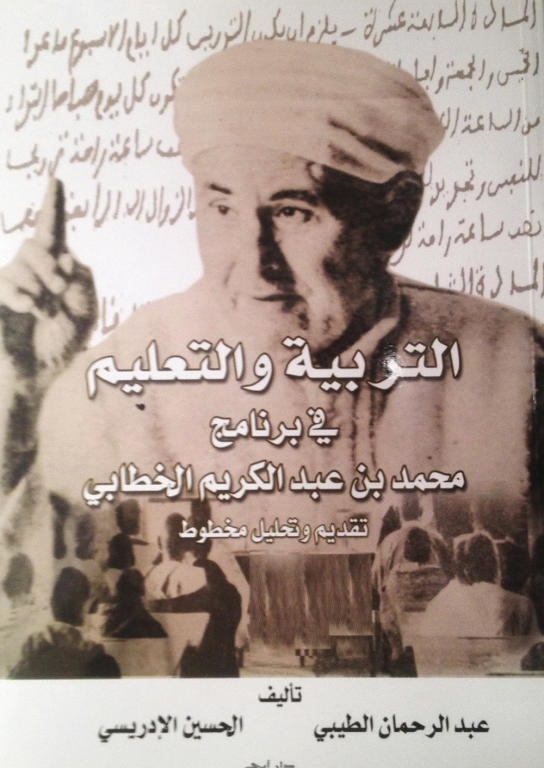

محمد بن عبدالكريم الخطابي .. رائد المقاومة الريفية

مرت هذه الأيام ذكرى وفاة محمد بن عبدالكريم الخطابي، إحدى شخصيات المغرب المعاصر، المثيرة للاختلاف، فالتباين ظل سمة ملازمة لحياة الرجل؛ بين من يعده مقاوما، دافع ببسالة عن وطنه، على غرار رموز حركات التحرير في شمال إفريقيا، كالأمير عبدالقادر في الجزائر وعمر المختار في ليبيا.. ما حدا بأصحاب هذا الرأي إلى وصفه بـ"أسد الريف". فيما يراه آخرون رجلا براجماتيا، تحكمه نزعة انفصالية، حاول تحقيقها ميدانيا بإقامة "جمهورية الريف"، باعتماد أسلوب اللعب على تناقضات الصراع بين القوى الاستعمارية الأوروبية.

يكشف البحث في الأرشيف المكتوب عن تجربة هذا الزعيم أنها تراوح بين الموقفين، فأنصار كل موقف يعتمدون حججا وأدلة ووثائق تاريخية، وأحيانا تأويلات للوقائع والأحداث، قصد تعزيز طرحهم؛ عادّين روايتهم الأسلم تاريخيا، وتبقى أقلية تحرت الموضوعية، في التعاطي مع المقاومة الريفية، التي وضعت الخطابي ضمن قائمة رموز التحرير عالميا.

امتد الالتباس حول الرجل إلى الخطأ حتى في التسمية، حيث يتردد على لسان كثيرين اسم عبدالكريم الخطابي، فيما الأصح محمد بن عبدالكريم الخطابي، أو "مُنحد" باللسان الأمازيغي الريفي، فعبدالكريم كان اسم والده، الذي توفي عام 1920، عامين قبل بداية المقاومة الريفية.

الخطابي المهادن للاستعمار

ولد محمد بن عبدالكريم في أجدير نواحي الحسيمة شمال المغرب عام 1882، بعدما تخرج في جامعة القرويين في فاس، تولى مهام التعليم والترجمة في مدينة مليلية المحتلة، وفي عام 1915 تم تعيينه من قبل السلطات الإسبانية قاضيا للقضاة.

قرر الإسبان، بضغط من المارشال ليوطي، سجنه بسبب علاقات مشبوهة مع مواطن ألماني يدعى فرانسيسكو فارل، تشك السلطات الفرنسية في عمله على تحريض الرجل قصد مقاومة نفوذها في المغرب. وحكى عن ذلك في مذكراته "أما علاقتي بفرانسيسكو الألماني الأصل، فتتلخص في أن هذا الرجل راح يعرض علي، فيما إذا قمت بحركة ثورية ضد فرنسا في المغرب، كل المال اللازم والذخائر التي أحتاج إليها، وهو ما حملني على أن أطلب من فرانسيسكو أن يساعدني على إنشاء فرقة مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل تحمي الريف من كل اعتداء، بينما أكون أنا أناوش الجنود الفرنسيين في مراكش. وقد عرف الإسبان بهذه المخابرة فأحالوني إلى مجلس عسكري، وقد صدر الأمر بحبسي لأني اعترفت أمام قضاتي برغبتي الثابتة في احتلال المنطقة الإسبانية".

كانت التهمة الخيانة العظمى للدولة الإسبانية، بالتخابر مع عميل ألماني، الذي لم يكن سوى عبدالمالك حفيد المقاوم عبدالقادر الجزائري، حيث كان الخطابي ينوي الحصول منه على الأسلحة لدحر الوجود الإسباني في الشمال.

استطاع ابن الريف الهرب من السجن بعد أشهر، لكن العملية انتهت به في المستشفى، بعدما انكسرت قدمه حين سقط من سور المعتقل، ما قاده إلى محاكمة جديدة، منحته الحرية هذه المرة، بعدما غير أقواله، عملا بنصيحة صديق إسباني، حيث صرح أمام المحلفين بأن قصده ليس الهرب إنما الانتحار، جراء ظلم لحقه من محاكمة غير عادلة، ليطلق سراحه دون السماح له بمغادرة المدينة، حتى بلغه خبر مرض والده، حيث رحل بكفالة مالية.

استغل الخطابي فترة حبسه لقراءة الأوضاع وحسن التموقع، استعدادا للمعركة؛ وهو ما عبر عنه بقوله "انتصار الاستعمار ولو في أقصى الأرض هزيمة لنا، وانتصار الحرية في أي مكان هو انتصار لنا"، ومراجعة الذات التي بلورت موقفا من الغرب بشكل عام، كشفه لاحقا في مذكراته بقوله "لم أعتبر يوما الحضارة الغربية غاية السعادة والاستقرار، وكنت كلما ازداد احتكاكي بالإسبان والأوروبيين بصفة عامة، ازداد إيماني بأنهم يعيشون في حلم الاستعمار والاستغلال للغير واستعباده فأزداد بعدا عن حضارتهم، وعن كل ما يسمونه بالتقدم والرقي الذي يسخرونه لمصلحتهم دون بقية الإنسانية".

الخطابي والثورة والجمهورية

أدرك الخطابي ما وصلت إليه الدولة المركزية "المخزن" من شتات وضعف جراء تمرد القبائل، ومكانة منطقة الريف كخط أمامي للدفاع عن المغرب أمام الجيش الإسباني الزاحف من الشمال، لذلك تأهب لخوض معركته معتمدا على تنظيمات القبيلة والزاوية التي كانت السلطة موزعة بينها حينئذ.

تعبئة القبائل والزوايا بحشد مزيد من المشاركين في معركة التصدي للزحف الإسباني، لم تمنع الخطابي من فتح باب الحوار مع الإسبان، ودعوتهم للكف عن سياستهم الخرقاء تجاه المنطقة، لتجنيب الجميع ويلات الحرب، لكن الإسبان سخروا منه، معلنين مواصلة التقدم نحو الريف.

استغل الرجل هذا التعنت بذكاء لتحفيز المقاومين ورفع هممهم، لمعركة أنوال التي نقلت المقاولة الريفية إلى العالمية، لدرجة لم يتردد كثيرون في مقارنتها بمعارك مشهورة عالميا، كوادي المخازن والزلاقة والقادسية وووترلو.. أكثر من ذلك صارت مجرياتها نموذجا تطبيقيا للمعارك، يدرس في الكليات الحربية. ففيها طبق الخطابي تقنية حرب العصابات، إذ كلما سأله أحدهم عن السلاح، كان يجيب "السلاح موجود عند العدو، ما علينا سوى انتزاعه".

معرفة وتعامل الإسبان مع رجل من طينة وذكاء الخطابي، دفعهما إلى تحذير سلفستري قائد القوات بعدم التوغل في الريف، لكنه لم يبال، بعدما اطمأن إلى جيش قوامه 28 ألف جندي مزودين بأحدث المعدات والأسلحة، ليصطدم في 22 من تموز (يوليو) 1921 بقوات الخطابي، في معركة ضارية دامت خمسة أيام، ما زال الإسبان يصفونها في تاريخهم بـ"فاجعة أنوال"، بعدما كلفتهم 15 ألف قتيل، وأزيد من 700 أسير، ناهيك عن انتحار الجنرال سلفستري هربا من المسؤولية والمتابعة العسكرية.

يحكي الخطابي عن معركة أنوال في مذكراته "ردت علينا هزيمة أنوال 200 مدفع من عيار 75 أو 65 أو 77، وأزيد من 20 ألف بندقية، ومقادير لا تحصى من القذائف، وملايين الخراطيش، وسيارات وشاحنات، وتموينا كثيرا يتجاوز الحاجة، وأدوية وأجهزة للتخييم، وبالجملة، بين عشية وضحاها، وبكل ما كان يعوزنا لنجهز جيشا ونشن حربا كبيرة، وأسرنا 700 أسير، وفقد الإسبان 15 ألف جندي ما بين قتيل وجريح".

تراجعت القوات الاستعمارية نحو السواحل، فدعا الخطابي قبائل الريف إلى منطقة أجدير لإعلان قيام "الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف" في 18 أيلول (سبتمبر) 1921 دون التنكر لسلطان المغرب، وفق ما أكده بقوله "أنا لا أريد أن أكون أميرا ولا حاكما، فقط أريد أن أكون حرا في بلدي".

وفق شهادة ماريا روزا دو مادارياجا المؤرخة الإسبانية؛ صاحبة أطروحة "إسبانيا والريف: التوغل الاستعماري والمقاومة المحلية"، "عبدالكريم الخطابي لم يكن أبدا انفصاليا... فمصطلح الجمهورية استعمله، في كل الاحتمالات، صحافي أمريكي، وتبني الخطابي له كان بغرض ممارسة الضغط على السلطان، ولم يتضمن خطابه، في أي لحظة، بعدا انفصاليا".

تعزز هذا الرأي بوثائق في الأرشيف، تؤكد أن الخطابي حاول أكثر من مرة بعث رسائل إلى السلطان، يدعوه إلى المشاركة في مقاومة الاحتلال، ويظهر أن هذه الوثائق لم تصل أبدا إلى وجهتها، إذ اعترضت سبيلها السلطات الفرنسية، ما جعل الخطابي مستاء من المؤسسة الملكية، لأنه يعتقد أن نجاح حركته رهين بالدعم الذي يمكن أن يتلقاه من المغرب كله.

رفض محمد بن عبدالكريم أن يكون له لقب سلطان، ومنع أن يذكر اسمه في خطبة الجمعة، واكتفى بأربع وزارات في الدستور، هي رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة المالية، ثم وزارة التجارة، أما بقية الوزارات فقد جعلها الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية، واستمرت جمهوريته من 1921 حتى 26 أيار (مايو) 1926، حيث سلم الخطابي نفسه للفرنسيين، حقنا لدماء، بعدما دخلت فرنسا على خط الحرب، واشتد قصف الإسبان للريف بالأسلحة الكيماوية، ليتم نفيه إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية التي استمر فيها إلى حدود سنة 1947؛ حيث استقر بشكل نهائي في مصر حتى وفاته عام 1963.