رحلة تسجل بالرسومات حروب سليمان القانوني

رحلة طريفة يسجل فيها مؤلفها مطراقي زاده الحملة الكبرى التي قادها السلطان العثماني سليمان القانوني على العراق إبان القرن العاشر الهجري، بادئا رحلته من القسطنطينية حتى بغداد. إنه وصف دقيق مدهش للطريق الذي سلكته الحملة من اسكدار حتى وصولها تبريز، ومنها إلى بغداد، فذكر المواصلات والقصبات والقرى والقلاع، فضلا عن الشهادات النادرة لوقائع الحرب العثمانية – الصفوية، كما رآها بنفسه، فصدرها ممزوجة بصور الطبيعة التي دارت عليها المعارك، بوصفه فنانا تشكيليا.

المؤلف:

هو نصوح أفندي السلاحي، ابن عبد الله قرة كوز الشهير بمطراقي زاده، مؤرخ ورحالة ورياضي، أصله من (فيسكوف) في ولاية البوسنة يوم كانت جزءا من الدولة العثمانية، تقدم في الوظائف العسكرية، ومهر في فنون الفروسية، ولمهارته في فنون الكتابة والحساب، وثقافته التاريخية والجغرافية الواسعة، فقد ضم إلى الخدمة في قلم الديوان الكبير كاتبا، وصاحب السلطان سليم الأول في حملته العسكرية على دولة المماليك في مصر والشام سنة 926 – 927هــ، كما صاحب السلطان سليمان القانوني في معظم حملاته العسكرية. ويظهر أن أمر براعته في التأليف والرسم قد اشتهر، فكلف بمهمة تسجيل وقائع الحملات العسكرية التي شارك فيها، وتزيينها بالصور الملونة التي تمثل المدن والقصبات التي مر بها الجيش، أو التي فتحها، وفي الواقع فإن مواهب المؤلف تنوعت، فهو مؤرخ متقن، وفارس ماهر، وجغرافي واسع المعرفة، وشاعر بليغ، ومترجم ضليع، ومهندس عسكري بارع، ورياضي مصنف، له في معظم هذه الجوانب مؤلفات قيمة تكشف عن إحاطته بتلك المعارف والفنون، وقد توفي المؤلف بعد سنة 958 هـ. هذه بعض المعلومات التي أوردها المترجم صبحي ناظم توفيق في مقدمته. أما عن كتاب الرحلة فقال:

الرحلة:

كتب نصوح السلاحي مطراقي زاده كتابه "منازل سفر العراقيين" للسلطان سليمان خان، ليكون سجلا مفصلا لوقائع السلطان سليمان القانوني على الدولة الصفوية خلال السنتين 940 و941 وتتمثل أهمية كتابه هذا في أمور منها:

1 - وصف بتدقيق مدهش منازل أو مراحل، الطريق الذي سلكته الحملة بدءا من مغادرتها اسكدار، في الجهة الآسيوية من القسطنطينية، وحتى وصولها تبريز، عاصمة الصفويين، ومنها إلى بغداد، فحلب، ثم ديار بكر، وصولا إلى اسكدار ثانية. فقدم بذلك تفاصيل جديدة عن طرق المواصلات التي كانت تربط بين المدن الرئيسية في بلاد المشرق الإسلامي إبان ذلك العصر، وعين أسماء عشرات القصبات والقرى والقلاع والجسور والأنهار والجبال والتلال والصحاري، الواقعة على تلك الطرق، وحدد مواقعها بدقة، ووصف طبيعتها التضاريسية والمناخية، وأثبت المسافات بينها بالفرسخ، وهو وحدة الطول المستعملة في قياس المسافات الطويلة عصر ذاك. وبذا فإن الكتاب يعد وثيقة نادرة، ومهمة توثق وجود كثير من تلك المواقع، وتعين أسماءها القديمة، وتعرف الباحث على ملامحها كما بدت للمارين بها في النصف الأول من القرن العاشر للهجرة (السادس عشر الميلادي) وهي حقبة تعز فيها المصادر العربية التي تبحث في مثل هذه الشؤون. ويبلغ عدد هذه المواقع نحو تسعمائة، تنتشر على منطقة واسعة من أراضي الأناضول وإيران والعراق وبلاد الجزيرة الفراتية.

2 - سجل شهادة نادرة لوقائع الحرب العثمانية – الصفوية، كما رآها بنفسه، فهو شاهد عيان صحب الجيش، واقترب بحكم مهمته من السلطان، صانع القرار، ولذا فليس غريبا أن يأتي وصفه للمعارك التي دارت بين السلطان العثماني والشاه الإيراني مفعما بالحيوية، معبرا عن روح الأحداث الدائرة بدقة ملحوظة، على أنه يجب علينا أن نتذكر أن مطراقي زاده لم يكن مؤرخا محايدا وليس من المعقول أن نتوقع منه ذلك، فهو يلتزم وجهة النظر العثمانية بشكل مطلق، ومع ذلك فإننا وجدناه في مواضع عديدة يذكر الحقائق كما تتطابق مع المصدر الأخرى، أو يدعنا نتصور الوقائع كما جرت فعلا بفضل ما يسوقه من معلومات تفصيلية، ومنها تسجيل تواريخ وقوعها بدقة، ووصف طبيعة الأراضي التي جرت فيها ... إلخ، لأنه كان فنانا تشكيليا فقد حفل حديثه عن ساحات القتال والطرق التي كانت تسلكها الجيوش المتحاربة بأوصاف خلابة عن أصوات المحاربين، وجلبة نقل المعدات، ولمعان الأسنة والسيوف، وامتقاع الوجوه، وتضمخ الدروع بالدماء القانية، وما إلى ذلك من أوصاف يكاد بها القارئ يرى المعارك تستعيد صورها أمام ناظريه.

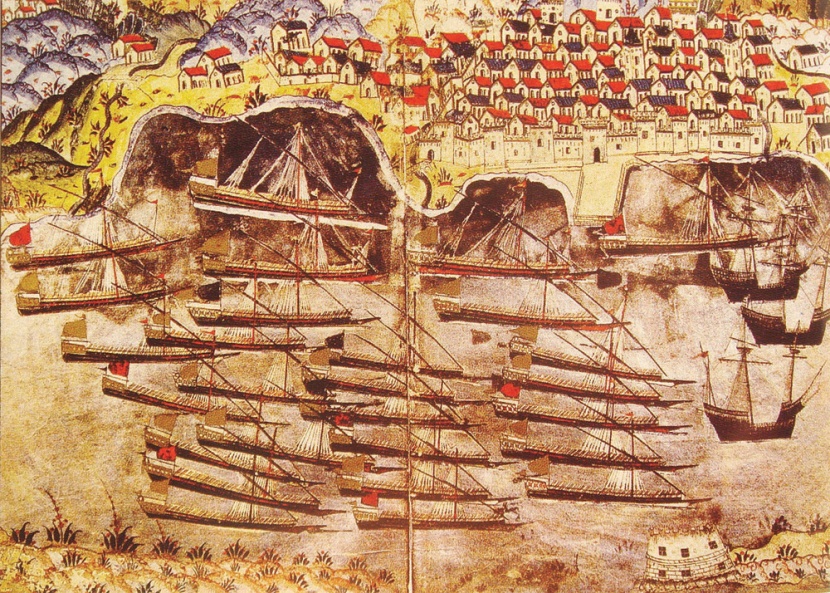

3 - ومما يزيد من أهمية الرحلة إلى حد كبير لا تدانيها فيه أية رحلة أخرى، ضمها عددا كبيرا من الصور الملونة التي أبدعتها ريشة مطراقي وفرشاته وألوانه الخلابة، رسم فيها المدن والقصبات والحصون والخرائب الأثرية والخانات والممرات الجبلية والأضرحة والمباني المختلفة والقرى، والمضايق والمياه والعوارض الطبيعية والحيوان على نحو بالغ الإتقان، حتى يمكن القول إن هذه الصور تمثل وثائق عالية القيمة لا غنى عنها في دراسة تخطيط المدن الإسلامية والأبنية الرئيسة إبان القرن العاشر للهجرة (السادس عشر الميلادي)، وهي الحقبة التي تمثل مرحلة انتقال حقيقية من العصور الإسلامية الوسطى إلى العصور الحديثة. وسيجد الباحث في هذا الصدد أن هذه التخطيطات جاءت متشابهة إلى حد كبير، باستثناء ما تمليه البيئة الجغرافية والمناخية نفسها، في مدن الأناضول وإيران والعراق، ما دل على وحدة العمارة الإسلامية، أن تشابه خصائصها، حتى ذلك العصر. وعلى أية حال فإن مطراقي قد أوضح الكثير من التفاصيل الخاصة بهذه المواضع، من خلال صورة، في الوقت الذي سكت عن وصفها في رحلته. وقد أثبت تيتشنر، في دراسته للصور الخاصة بإستنبول وقونية وآمد وتبريز وسلطانية أن مطراقي كان يستند في رسمها على المشاهدة المباشرة، ويمكننا أن نقول بذلك أيضا في تصويره لمدينة بغداد والحلة أيضا، ففي صورتي هاتين المدينتين من الدقة ما يبعث على الانبهار، حيث يبرز في أولاها جانبا المدينة، الشرقي والغربي، وفيها تبدو القباب المخروطية المعروفة بالقباب السلجوقية ظاهرة على مراقد عدد من المشاهير فيها. كما يظهر النخيل في الأجزاء الخالية من المدينة، ويبدو شاطئ النهر وقد شيد عليه سور محكم ذو أبراج، وعلى النهر جسر منصوب على زوارق، إلى غير ذلك من التفاصيل التي في وسعنا الجزم بوجودها في ذلك العصر، وكذا الحال في مدينة الحلة، ومدن أخرى. ولا نشك في أن تصاوير كهذه تصلح أن تكون مادة مهمة لدارس فنون العمارة والبناء في العراق في الحقبة التالية لزوال الخلافة العباسية. ويهتم مطراقي على نحو خاص برسم عناصر البيئة المحلية الطبيعية، ففي مناطق الأناضول تبرز أشجار السرو بكثرة، وتبدو الغابات واضحة، بأشجارها العالية في ضواحي المدن وعلى الطرق المؤدية إليها، وتكون الأرض مكسوة بالعشب الغامق والخضرة، وفي بعض المناطق منه تبرز الأعشاب الطويلة على حوافي الأنهار، وأنواع من الزهور البرية تغطي الفضاء، أو تظهر أشجار الزيتون، وأنواع أخرى من الشجر، أما في وسط العراق، فتظهر الأرض المتروكة، وأشجار النخيل، ووفرة الأنهار الفرعية، ومن ناحية أخرى، فإنه رسم، في صورة، أنواعا من الحيوانات التي كانت تكثر في بيئة ذلك العصر، كالغزلان، والأسود وغيرها. ويلاحظ أنه لم يرسم بشرا في رحلته، عملا بالتقليد الإسلامي المعروف بهذا الشأن، وبذا فقد ضاعت فرصة التعرف على أنواع الأزياء التي كانت تلبسها شعوب المنطقة آنذاك.