فيليب ستيفنز من لندن

في الوقت الذي تحتفل فيه أوروبا بالذكرى الـ 60 لمعاهدة روما، ستكون بريطانيا مشغولة بإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. المُفارقة المؤلمة هي أن تفكك نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة الولايات المتحدة يُعزز، ولا يُضعف، المنطق المؤسِس للتكامل.

التماثل لا مفر منه. في 25 آذار (مارس) 1957 اجتمع وزراء من ستة بلدان أوروبية في العاصمة الإيطالية لتوقيع معاهدة روما التي أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية. بعد 60 عاماً من ذلك التاريخ يعود 27 قائدا من الاتحاد الأوروبي إلى روما لتجديد عهودهم. بريطانيا التي كانت غائبة أثناء مرحلة التأسيس، ستترك مقعدا فارغا في الاحتفال بهذه الذكرى هذا الشهر. في الوقت الذي يناقش فيه الآخرون مسار القارة المستقبلي، ستكون تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، عاكفة على تحضير العملية الرسمية التي ستؤدي إلى مغادرة بريطانيا.

شارل ديجول كان مُحقا، كما نسمع السياسيين الفرنسيين يتمتمون. بعد ثلاثة أعوام من توقيع المعاهدة غيّرت بريطانيا رأيها وطلبت الانضمام إلى النادي. الجنرال الذي كان قد عاد إلى السياسة الفرنسية لقيادة الجمهورية الخامسة، استخدم حق النقض مرتين ضد الطلبات البريطانية، على اعتبار أن هذا كان، قبل كل شيء، مشروعا قاريا. كان رأي ديجول أن "الإنجليز" لن يتخلوا أبدا عن ميلهم إلى العزلة. أوروبا دائما ما ستحتل المرتبة الثانية، بعد الأمريكيين والدول المتحدثة بالإنجليزية، في عواطف الإنجليزي.

التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعل من الصعب مخالفة رأي ديجول. بعد 44 عاما من العضوية – استخدمت فرنسا حق النقض في عام 1973 - بريطانيا تتحرر مرة أخرى، باعتبارها وفقا لرجل الدولة الأمريكي، دين أتشيسون، قوة استعمارية سابقة في بحث دائم عن دور.

لكن الاتحاد الآن يواجه تحديات تفوق غرور بريطانيا الغادرة. إذا قدّمت مفاوضات "خروج بريطانيا" التحدّي الأخطر في الأفق القريب، سيكون لدى البلدان الـ 27، في بعض الأحيان، أسئلة وجودية تحتاج إلى إجابة عليها. على مدى عقود كانت "أوروبا" بمثابة رمز للسلام والازدهار، أنموذجا للتعاون عبر الحدود الوطنية والتكامل الذي تحدى ندوب تاريخ القارة. السقوط في الفاشية والحرب خلال النصف الأول من القرن الـ 20 تبعته حقبة نشر الديمقراطية، وارتفاع مستويات المعيشة، والاستقرار السياسي. لا يُمكن أبدا التقليل من أهمية هذا الإنجاز.

لكن المستقبل لم يعُد يبدو مضمونا. الأوروبيون الذين يراقبون عودة ظهور القوميات القديمة يتساءلون عما إذا كان ما يجري هو واحدة من فواصل التاريخ؟

خارج الصفحة الأولى

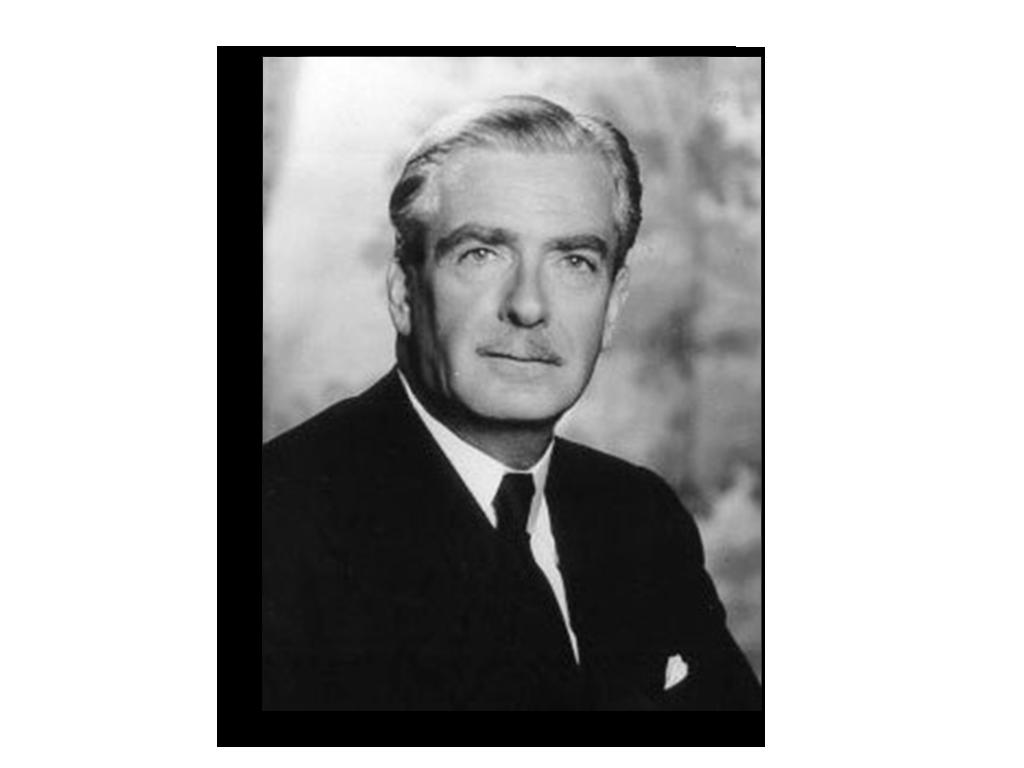

الغياب البريطاني في روما في آذار (مارس) 1957 ظهرت بوادره في صيف عام 1955، عندما رفضت حكومة أنطوني إيدن، من حزب المحافظين، إرسال ممثلين إلى مؤتمر ميسينا في صقلية. قال أحد الوزراء عن تلك المناقشات الأولى بشأن سوق مشتركة، إنها: "حفريات أثرية (...) في مدينة صقلية قديمة". وجهة النظر بين كبار البيروقراطيين في الحكومة البريطانية كانت أن ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج لن تنجح في هذا المسعى. وإذا توصّلت بالصدفة إلى اتفاق، فإن المشروع سرعان ما سيتعثر ويفشل.

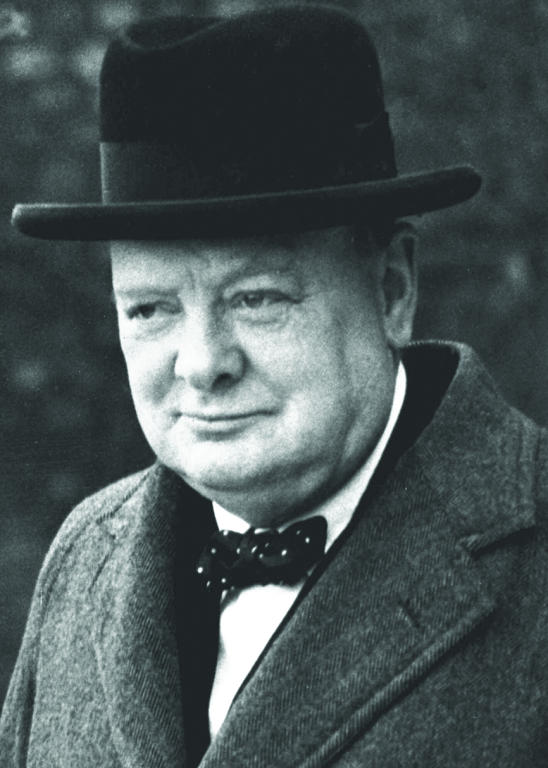

على أية حال، كما تذكر الحجة، أوروبا الموحّدة هي أمر مناسب تماما لفرنسا وألمانيا الغربية والبقية، لكن بريطانيا كانت تنظر إلى عالم أوسع. ما الذي قاله ونستون تشرشل عن مكانة الدولة الفريدة في تقاطع ثلاث دوائر من النفوذ - الكومنويلث، وعلاقة خاصة مع واشنطن، وعلاقات تاريخية مع أوروبا؟ بريطانيا كانت واحدة من "الثلاثة الكبار"، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كما يُفترض، أم البرلمانات شعرت بالغيرة على سيادتها الوطنية. وبريطانيا، بالطبع، فازت بالحرب. بطريقة أو بأخرى، البلدان الستة جميعا كانت قد تعرّضت للغزو أو الاحتلال.

في تلك الظروف، احتفال توقيع المعاهدة في قصر المحافظين في الكابيتول هيل في روما لم يتصدّر الصفحات الأولى في الصحافة الناطقة باللغة الإنجليزية. "توقيع مسودة سوق مشتركة" قال العنوان الرئيس لمقالة قصيرة أحيلت إلى الصفحة السابعة من "فاينانشيال تايمز" الصادرة في اليوم التالي ـ كانت في ذلك الحين صحيفة بريطانية وليست عالمية. المعاهدة، كما ذكرت المقالة، لم تكُن مُثيرة للاهتمام، وأنها بالكاد تشكل خبرا مُثيرا. لم يكُن هناك شيء في المقالة يُشير إلى تغيير جذري في مسار القارة. لكن قبل بضعة أعوام فقط من ذلك، على حد تعبير كونراد أديناور، المستشار الألماني في ذلك الحين، أن المشروع "مُنح الحياة".

من خلال تحدّي مرور الزمن، حنين ما بعد الإمبراطورية نفسه غرس حملة "الخروج" في استفتاء العام الماضي. نشطاء حملة "خروج بريطانيا" ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الإليزابيثيون الجدد، المُكرّسون لتحرير بلدهم من قارته لتشكيل الكومونويلث والعالم. لا عليك من الجوانب الاقتصادية الصعبة للترتيبات التجارية الأقل ملاءمة مع أسواق بريطانيا الأكثر قيمة، أو احتمال الحصول على صوت متقلّص في الشؤون العالمية. بريطانيا قريباً ستستعيد رسالتها العالمية.

لكن هذه المرة، البريطانيون ليسوا وحدهم تماما في حنينهم. البلدان الستة المؤسِسة بدأت أيضا تذكر الأوقات الأسعد. الثقة التي نظروا فيها إلى القارة قبل 60 عاما استنزفت بسبب الأزمات المتعاقبة. في ذلك الحين التكامل لم يُقدّم فقط الأساس للمصالحة الفرنسية الألمانية، لكن أيضاً الفرصة لتشكيل أوروبا مختلفة. بالنسبة للفرنسيين كانت أوروبا هي الجواب على الولايات المتحدة القوية جدا، وبالنسبة لألمانيا كانت الطريقة للتخلص من الماضي.

بحسب تعبير جان مونيه، أحد مؤلفي المشروع: "الدول السيادية في الماضي لا تستطيع بعد الآن حل مشاكل الحاضر: لا يُمكنها ضمان تقدّمها أو السيطرة على مستقبلها. والمجتمع نفسه ليس سوى مرحلة على الطريق إلى العالم المُنظم في المستقبل".

لا ينبغي أن نتوقع مثل هذه الرؤى في لقاء روما في 25 آذار (مارس). ورثة الآباء المؤسِسين هم سياسيون يتعرّضون لهجوم شعبوي من اليمين المناهض للهجرة واليسار المناهض للعولمة. "خروج بريطانيا" ميّز انتصارا للقومية الإنجليزية الغريزية، لكن التحدّي بالنسبة للنخبة الأممية، الماثل في صعود الشوفينية، ترسّخ في كل أنحاء أوروبا. بولندا وهنغاريا يحكمهما قادة من اليمين السلطوي، وحزب الجبهة الوطنية المعادي للأجانب يتنافس على السلطة في فرنسا، وحزب الحرية بقيادة جيرت فيلدرز نظّم حملة في هولندا على برنامج انتخابي قائم على كراهية صريحة للإسلام.

عمل التصدع والتقسيم على استنزاف الإيمان بالتضامن. مرورا بمحور الشمال والجنوب، هناك انقسامات ما بين أعضاء منطقة اليورو الأقوى والأضعف، وفي محور الشرق والغرب يكون التمزق ما بين الديمقراطيات المؤسسة في الاتحاد الأوروبي والنزعة القومية للأعضاء الجدد في أوروبا الشرقية في عصر ما بعد الشيوعية. ولا غرابة في أن السياسيين في عواصم البلدان الستة يحلمون أحيانا بتراجع التاريخ: سيكون الاتحاد النقدي ذا صدقية مع ستة بلدان فقط. ثم، ألن تكون الجهود التي تبذلها أوروبا والرامية إلى تعزيز القيم الديمقراطية أكثر إقناعا إن لم تكن خاضعة للسيطرة الداخلية للسياسيين من ذوي التفكير غير الليبرالي في وارسو وبودابست وبراتيسلافا؟

ليست كل الأخبار سيئة. رغم الهزة التي تعرض لها نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، نجا الاتحاد الأوروبي من هذه الموجات. ولم يتوقف البريطانيون أبدا عن التنبؤ بالزوال المبكر للمؤسسة الأوروبية، لكن تبين أنها مؤسسة تتمتع بالمتانة بشكل ملحوظ في التغلب على الصدمات الخارجية.

بعد سنوات من التعرض لحالة من الركود، تظهر على الاقتصاد الأوروبي بوادر للنمو المستدام. يرغب الإيطاليون بالقول إن اليونان ستكون دائما بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما منطقة ميزوجيورنو بالنسبة لإيطاليا - غير قابلة للإصلاح اقتصاديا لكنها أساسية سياسيا. مع ذلك، في أماكن أخرى، تنمو ما تسمى البلدان الطرفية، مثل إيرلندا وإسبانيا، بشكل قوي. توقفت صناديق التحوط عن المراهنة على تفكك منطقة اليورو. صحيح أن فرنسا يمكنها زعزعة استقرار كل شيء من خلال انتخاب مارين لوبن، زعيمة الجبهة الوطنية، في الانتخابات الرئاسية التي تجري في ربيع هذا العام. لكن هناك فرصة أكبر أنها ستختار مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، أو المرشح الجمهوري، فرانسوا فيون.

السرعات المتعددة

المفقود هو وجود خريطة طريق مقنعة. سلط جان - كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الضوء على حالة عدم اليقين في تقرير تم إعداده للزعماء قبيل قمة روما.

قبل فترة ليست بالطويلة، كان يمكن أن تستغل المفوضية الفرصة للدعوة إلى حملة جريئة من التكامل - اتحاد في المالية العامة يكون موازيا للاتحاد النقدي، وسيطرة الاتحاد الأوروبي على الحدود الوطنية، وعنصر عسكري لسياسة الاتحاد الخارجية. بدلا من ذلك، حدد يونكر، المكلف برسم المسار الجديد، سلسلة من المسارات البديلة - وهذا تردد يعكس الخلاف العميق بين الأعضاء حول وتيرة واتجاه التغيير.

لا تشمل الورقة التي قدمها يونكر إمكانية التحرك نحو التكامل الأعمق، لكنها توازن ذلك مع ما يعتبر في أرض الواقع السير بنوع من التخبط ومحركا لعمل الكثير لكن بكفاءة أقل. ويشير خيار آخر إلى وجود تركيز مكثف على تعميق السوق الموحدة.

لكن الخيار الذي مفاده أن الحكومات الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية قد ترجلت يعتبر خيارا لأوروبا متعددة السرعات. وهذا يصور مجموعات مختلفة تسعى لمتابعة مشاريع اندماجية جديدة في الوقت الذي تتوقف فيه البلدان غير المستعدة وغير الراغبة. وهذا المفهوم ليس جديدا، فهو موجود في الانقسام ما بين الموجودين داخل منطقة اليورو وخارجها وفي نظام الحدود المفتوحة في منطقة شنجن. ويلاحظ خبراء السخرية والمفارقات أيضا أن بريطانيا شددت على هذه الفكرة منذ زمن طويل باعتبارها وسيلة لإضفاء الطابع الرسمي على كثير من خيارات الخروج ما تعتبر أنه مشاريع الاتحاد الأوروبي الأكثر فيدرالية. واعتاد الوزراء على تسمية ذلك بـ "الهندسة المتغيرة".

ويكمن وراء ذلك كله واقع أكثر قسوة. فقد تم تشكيل الاتحاد الحالي للعالَم الذي تصوره العالِم السياسي، فرانسيس فوكوياما، عندما أعلن نهاية التاريخ بعد انهيار الشيوعية. الجهود الكبيرة للاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق لاستيعاب الدول الشيوعية السابقة وتعميق التكامل من خلال إنشاء اليورو كانت مشاريع تلك الأيام المعتدلة في التسعينيات. وكان ذلك انتصارا لليبرالية، السياسية والاقتصادية.

بدا السلام والازدهار في أوروبا أمرا مضمونا. وأضحت الغيرة على السيادة الوطنية قصة الأمس. كقوة تنظيمية، يمكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستقرار في الجوار وتقديم أنموذج للتكامل ما بعد الحداثة لبقية العالم. وهذا أمر يصعب تصديقه الآن، لكن في ذلك الوقت كان يجري تأليف الكتب حول أوروبا باعتبارها قوة عالمية.

يواجه الاتحاد الأوروبي في عام 2017 بيئة مختلفة تماما. فليس من السهل جدا تقديم حجة تدعم التعاون الوطني والسيادة المشتركة عندما تكون التيارات السياسية تعمل لتأييد عالم يعيد إضفاء الطابع الوطني. عملت كل من الأزمة المالية والركود الاقتصادي اللاحق على استنزاف ثقة الجمهور بالعولمة. والهجرة المتزايدة زادت من التفكك الثقافي، إضافة إلى الضائقة الاقتصادية. وروسيا ذات الميول الانتقامية تتحدى المبادئ الأساسية الخاصة بالنظام الأوروبي ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الولايات المتحدة، التي كانت منذ فترة طويلة تهتف للتكامل الأوروبي تحولت، ممثلة في شخص الرئيس دونالد ترمب، ضد ذلك. ترمب الذي يشيد بـ "خروج بريطانيا"، وصف الاتحاد الأوروبي بأنه أداة للهيمنة الألمانية. ويقدم ماكرون حجة صريحة لمصلحة التكامل الأوروبي في فرنسا، لكن غالبا ما كان يبدو أن أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، هي البطل الأخير في مهمة الاتحاد الأصلية.

المفارقة المؤلمة هي أن تفكك النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ما بعد الحرب يعزز، بدلا من أن يضعف، المنطق الأساسي للتكامل. ومن الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن الدول الأوروبية إذا أرادت تضخيم أصواتها وتعزيز مصالحها، يتعين عليها التصرف والعمل بصورة متضافرة. القليل من المشاكل التي تواجه البلدان الأوروبية الفردية - سواء من خلال عدوانية روسيا، أو الهجرة من الجنوب، أو التغير المناخي، أو الجريمة الدولية والإرهاب - قابلة للحلول الوطنية. عندما تصحو بريطانيا لترى واقع الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستكتشف على الفور أن التلويح بالعلم الوطني لن يجعل الأمر أكثر بساطة في إقناع الحلفاء أو مواجهة الخصوم.

تجاوزت السياسة، الأوروبية والبريطانية، نطاق الحسابات الرصينة للقيم والمصالح. ذلك أن النزعة القومية تمس مشاعر المواطنين الذين يشعرون بأنه قد تم استبعادهم - بحيث تخلفوا عن الركب بسبب النزعة الليبرالية، وبسبب الاندفاع الكبير نحو العولمة، وبسبب السياسيين الذين تبدو مصالحهم غير قابلة للانفصال عن النخب الثرية. في عصر آخر – قد يكون أواخر الخمسينيات من القرن الماضي - ربما كان قد توصل جيل من السياسيين إلى رؤية تقضي باختراق النزعة الشعبوية الشاذة من خلال تقديم رؤية أكثر وضوحا للمستقبل. لكن، ربما باستثناء ميركل، لا نرى مثل هؤلاء الزعماء في أي مكان الآن. بعد مضي 60 عاما يعتبر السير بنوع من التخبط والسرعات المتعددة أفضل ما يمكن تقديمه.