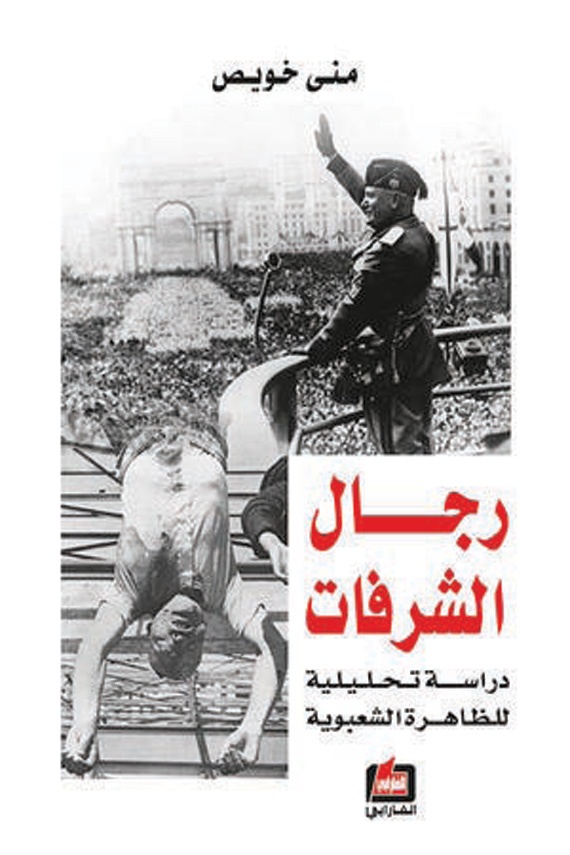

رجال الشرفات .. عودة «الشعبوية» لواجهة المشهد السياسي الغربي

يشهد العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي يقظة للشعبوية. كالمارد خرج هذا المصطلح من القمقم، وكأنه يؤشر لظهور مرحلة جديدة في الحياة السياسية، أو لحدوث تغيير في المشهد السياسي داخل المجتمعات إن لم يكن في معظمها، بحيث باتت الحركات الشعبوية واسعة الانتشار وتغطي مساحة كبيرة من الخريطة السياسية العالمية.

وتتفق مجمل النخب الثقافية على اختلاف مشاربها وإلى أيّ بقعة من بقاع الأرض انتمت، على اعتبار هذه الظاهرة آفة تصيب المجتمعات وخطراً يتهدد استقرارها مهما كان شكل الحكم فيها. وفقا لما جاء في دراسة تحليلية لهذه الظاهرة قدمها كتاب "رجال الشرفات" من إعداد الكاتبة والباحثة منى خويص.

تاريخ الظاهرة

الكتاب صدر عن دار الفارابي للنشر والتوزيع عام 2012، وجاء في مقدمة الكتاب تعريف لتاريخ هذه الظاهرة الشعبوية كونها ليست وليدة ثمانينيات القرن الـ20، بل إنَّ العالم قد عرفها من قبل؛ ففي فرنسا مثلاً، وإبان الجمهورية الثالثة، كان الجنرال جورج بولانجيه نموذجاً فاقعاً للقائد الشعبوي، وفيما بعد عرفتها إيطاليا من خلال موسوليني ونظامه الفاشي، كما عرفتها ألمانيا مع هتلر ونظامه النازي، كذلك عرفها الاتحاد السوفياتي مع حكم ستالين، وتجلت بأبهى صورها في حقبة ماوتسي تونغ وحركته الثقافية في الصين، كما أنها تمددت فوق مجمل أراضي أمريكا اللاتينية من كوبا في ظل حكم كاسترو، إلى الأرجنتين إبان حكم خوان بيرون، وصولاً إلى فنزويلا في عهدة هوغو تشافيز. كذلك كان للعالم العربي حصته فيها.

فلطالما وصفت الناصرية بالشعبوية كما تتجلى تلك الظاهرة بأصفى حالاتها في جماهيرية معمر القذافي الليبية، وهي تتخذ من مجتمعات القارة السوداء مرتعاً لها بحيث يتميز القسم الأكبر من أشكال الحكم فيها، وكذلك معظم قيادييها، بالشعبوية.

ويرى بعض المفكرين أن أوروبا عرفت الشعبوية في تلك الحقبة التي تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أنَّها، وبعد أن حطَّت الحرب أوزارها لم تضعف الشعبوية فحسب، بل انكفأت لتصبح جزءاً من ماضي تلك البقعة من العالم، في حين أنه بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت صعوداً لنجمها في مجمل دول العالم الثالث.

عودة الشعبوية

بمعنى أنه، ومنذ الحرب العالمية الثانية، انكفأت الشعبوية في أوروبا، وانتعشت في دول العالم الثالث.

هذا في الماضي، أما اليوم فإن عدداً كبيراً من المفكرين يعتبرون أنّ الشعبوية عادت إلى واجهة العمل السياسي في الغرب، وهم يحذرون من خطرها على الديمقراطية هناك، في حين توجد شريحة أخرى من المفكرين الغربيين الذين لا يوافقون على ما يسمى بعودة الشعبوية إلى الساحة السياسية في المجتمعات الحديثة، ويتطلعون إلى الحركات التي يصفونها بالشعبوية كحركات نشأت عن أزمة في الديمقراطية التمثيلية، وهي تهدف إلى انتزاع مزيد من المطالب التي يشعر المواطنون أنهم بحاجة إلى تحقيقها.

كما أنّ هناك تياراً آخر يرى أنّ الغرب يعاني اليوم بالفعل عودة للشعبوية إلا أنَّها عودة غير مقلقة، ولا تنذر بأي مؤشرات خطرة، ولا تستدعي كل هذه المخاوف، لا على الديمقراطية ولا على الحياة السياسية.

#2#

إذن هناك جدل في الغرب حول عودة الشعبوية كظاهرة في الحياة السياسية. لماذا هذا الجدل في الغرب؟ وهل أنّ الحركات التي تصنف هناك على أنها حركات شعبوية هي فعلاً كذلك، بحيث إنّ هناك خلافاً حتى بالنسبة إلى هذا التصنيف.

وماذا عن هذه الظاهرة في مجتمعات العالم الثالث، فهل هي فعلاً منتعشة، وتحتل المشهد السياسي داخل تلك المجتمعات؟ أسئلة يحاول الكتاب تلمس إجاباتها. باعتبار أن الشعبوية لم تنل، حتى اللحظة، تعريفها المحدد في البحث التاريخي. فقد بقي تعريفها عاماً، ولم ينفد إلى كنهها الخاص.

إنَّ هذا النقص يحفّز على بذل جهد إبداعي للمؤرخين لإدراك سبل غير نمطية تساعد على لحظ تعريف محدد للشعبوية، تعريف إيجابي، وليس سلبياً يشوبه الخلط بينها وبين تعريفات ظواهر أخرى.

منهج قاصر

يقود هذا التفكير لطرح منهجية التأمل التاريخي، لتوّسل إيجاد التعريف الإيجابي والواضح لهذا المصطلح أو المفهوم. فالمنهجية البحثية التاريخية التقليدية هي مسار من الربط والمقاربة وإيجاد صلات العِبَر التاريخية بين الأحداث، مع أنّ ما نسميه اصطلاحاً، بالمنهجية التأملية التاريخية، يعني الانقياد المتأني وراء الحدس التاريخي.

ووفقاً لهذه المنهجية الأخيرة، يصبح للظاهرة التاريخية جانبان اثنان، جانب علمي في النظر إليه، وجانب تأملي في قياس خاصياته. لكن مجرد أنّ البحث التاريخي اكتفى بوضع تعريف سلبي من ناحية، وملتبس من ناحية ثانية للشعبوية، فهذا يعني أنّ المنهج التاريخي العلمي المجرد، قاصر، وحده، عن النفاذ إلى ماهية أو خاصية الشعبوية، ولذا بقي تعريفها عاماً وضبابياً.

وبخلاصة أكيدة يمكن القول إنه طالما أنّ الشعبوية، هي ظاهرة مركّبة يتداخل فيها الإنساني بالسياسي والثقافي بالوجداني، وتداهمها ملامح ديكتاتورية وفاشية، فهذا يعني أنها ليست ظاهرة داخل التاريخ فقط، بل هي حياة داخل التاريخ، وعليه فلا يزال في لدنها متسعات للتأمل الفكري بها، وليس مجرد البحث المنهجي فيها وعنها فقط.

أسباب اليقظة

يذهب بعض المتابعين للقول إنّ أسباب يقظة الشعبوية في أوروبا تقف وراءها مجاميع معارضة للعولمة باعتبارها سبباً لكل الشرور.

وقد نشأت حركات تنتمي إلى ما يسمى باليمين المتطرف، والتي تطلق على نفسها أسماء مختلفة، كالنازيين الجدد، والفاشيين الجدد، وعدد كبير من الحركات المعادية للأجانب وللمهاجرين والرافضة للعولمة والمدافعة عن الهوية الوطنية.

ولقد استطاعت هذه الحركات، ومنذ ظهورها الأول حتى اليوم، أن تتمدد وتنتشر على مساحة واسعة من القارة الأوروبية، بحيث نجدها في كل من: سويسرا، النمسا، إيطاليا، بلجيكا، النرويج، هولندا، المجر، البرتغال، رومانيا، ألمانيا، وفرنسا.

واستطاعت- أي هذه الحركات- أن تحتل حيزاً مقلقاً في المجال السياسي. فقد أصبحت قادرة على إيصال ما نسبته 20% إلى البرلمانات، وهذه نسبة مقلقة بالنسبة للنخب الحاكمة.

والمشهد نفسه تشهده الولايات المتحدة الأمريكية مع صعود أسهم حزب الشاي الذي يجتاح أيضاً الواجهة السياسية هناك.

فهذه الحركة اختارت لنفسها اسماً لها، تيمناً بحادثةٍ حصلت قبيل الاستقلال، وكانت من ضمن عمليات الثورة الأمريكية في وجه الاستعمار البريطاني، بحيث رفض الثوار آنذاك دخول سفن بريطانية محملة بالشاي إلى مرفأ مدينة بوسطن، فتصدوا لها ومنعوها من الدخول.

ويسعى هذا الحزب لاسترجاع زمام السلطة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحيث يعتبر أنّ الأول، والذي انشق عنه، حزب ضعيف ومتهاون، أما عن خصمه الديمقراطي، الذي جاء بباراك أوباما إلى السلطة، فإنهم يصّوبون على الرئيس أكثر من تصويبهم على الحزب من حيث التشكيك بولائه، فهو لم يولد في أمريكا، وهم ينعتونه بالاشتراكي الذي يحنّ إلى أصوله الكينية، إضافة إلى خطابهم العنصري التحريضي المتطرف ضد الإسلام.

كذلك يتشددون في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي. كما استطاعوا هزم الجمهوريين في انتخابات الكونغرس، وفي دوائر لهم فيها جذور راسخة. وهم يتقدمون لكسب عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

«لا» مستقبل

تقلق هذه الحركات النخب الحاكمة وشريحة واسعة من النخب الثقافية في تلك المجتمعات. وقد كثفت جهودها، في الآونة الأخيرة، ورفعت الصوت عالياً حول ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة نظراً للتهديد الذي تشكله على الاستقرار وطبيعة النظام السياسي القائم هناك.

وهم يحاولون تضخيم مدى خطورة تلك الظاهرة، في محاولة منهم لحشد غير المؤيدين المشرذمين من أجل الوقوف في جبهة واحدة للحد من تصاعدها.

وهذا ما حصل أخيراً في فرنسا تجاه ظاهرة لوبان. إلا أنه وبمقابل القلق الذي تبديه هذه النخب، نجد أنه لا يوجد خوف حقيقي منها نظراً لقناعة معظم مفكري تلك المجتمعات بعدم قدرة تلك الظاهرة على تقويض الإنجازات التي تحققت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، فهم يجمعون على أنّ المصير المحتم لتلك التجربة "الانهيار".

وانطلاقاً من هذه الخلفية يعتبر تاغييف أنّ هذه الظاهرة ليست بجديدة. ففي خمسينيات القرن الماضي "اعتبرت المكارثية في أمريكا من قبل اليسار الأمركي، كظاهرة شعبوية، والذين انتقدوا المكارثية رأوا فيها امتداداً للتقاليد، بقايا للماضي، ما جعل الناس لا يخافون ولا يفقدون الأمل على أساس أنّ الماضي محكوم عليه أنْ يبقى ماضياً".

وكأن تاغييف يطمئن الخائفين على المستقبل، بأنه لا مستقبل لهذه الحركات كونها تحاكي ماضياً يحرص الأوروبيون على تجاوزه وبقائه "ماضياً".

إذن، وانطلاقاً مما تقدم يخلص الكتاب إلى أنّ الديمقراطية، صخرة تتكسر عليها الأمواج الشعبوية في المجتمعات الحديثة، في حين أنها في مجتمعات العالم الثالث، تحضر بقوة، وهي كالتسونامي، قادرة على جرف كل ما يصادفها وما من شيء يستطيع إيقافها.