التسكع بوصفه فلسفة

تسكع في اللغة: مشى في الشوارع بلا هدف، وتشرد وتلكأ وضل، يقال تسكع في أمره: أي تاه، ولم يهتد إلى وجهته، وتسكع في ضلاله: بمعنى تمادى في غيه. وفي لسان العرب تسكع الشخص: تخبط ومشى بلا اتجاه، "مل من الجلوس في البيت، فخرج يتسكع في الشوارع"، وعاش الرجل حياة تسكع، تقال للدلالة على حياة التشرد والتيهان. ويروى أنه كان يقرأ على الأصمعي شعرا، فبدأ يصحف ويلحن وهو يتغافل عنه، فقيل "يا أبا سعيد ألا تسمع ما يقول"، فرد الشاعر "دعه يتسكع في غمرته".

ارتبط التسكع والتشرد، بشكل أساسي، بالشعراء الصعاليك في الثقافة العربية، وكاد يصبح تقليدا مرتبطا بطائفة من الشعراء، عاشت حياتها، طوعا أو كرها، على هامش المجتمع، في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، قوامها حب المغامرة وشق المجهول، حتى إن قيس منذر الخزاعي، شاعر الصعاليك، قال عنها مخاطبا حبيبته الخزاعية أم مالك بنت ذؤيب، "وقالت وعيناها تفيضان عَبرة/ بنفسي بيِّن لي متى أنتَ راجعُ، فقلت لها والله يدري مسافر/ إذا أضمرَته الأرض ما الله صانِع".

تبدلت الأحوال والأزمنة والأمكنة، فتغيرت السلوكيات وأنماط الحياة، وتحول أسلوب الصعلكة والتمرد إلى فلسفة جديدة، تتوافق مع طبيعة وإيقاع الحياة المعاصرة. هكذا ظهر التسكع بلا هدف ولا غاية، على قارعة الطرق والأرصفة وفي الشوارع، كملاذ للفارين من رتابة الحياة اليومية، والمتمردين على القواعد والأعراف والضوابط المجتمعية. تدريجيا، تحول التسكع إلى فلسفة عميقة أشبه ما تكون بعدمية نيتشه الإيجابية، فلا غائية الحياة التي تؤلمنا، بحسب الفيلسوف الألماني، هي ذات معنى متعتها.

يعد التخلص من الهدف في التسكع مرادفا لإنهاء الهيمنة والتحكم والتوجيه، وتثبيتا للتلقائية التي تنسجم أكثر مع تعقيدات وترابطات الحياة المعاصرة. حتى قيل في معرض وصف المتسكع إنه "العدمي الثائر على هيمنة الغاية التي تعقلن كينوناتنا الوجودية التي تأبى هذا التقنين العقلاني، وكأننا آلات في مصنع ضخم".

تعاطى علماء اجتماع كثر مع ظاهرة التسكع في الشوارع، بكونها مجرد هدر للوقت والطاقات، عادين مشاهدة أفواج من الشباب، في جماعات صغيرة أو ثنائيات، تذرع الشوارع والأزقة لساعات طوال، حكرا على المجتمعات العربية فقط. يبقى هذا الكلام انطباعا أكثر منه حقيقة موضوعية، لأن التسكع ظاهرة عالمية غير مرتبطة بقومية أو عرق أو جغرافيا معينة. زيادة على أن التجول أو التسكع كان فيما مضى امتيازا عظيما يغبط عليه فاعله، ولا سيما من يستغل مشاهد جولات التسكع في كتاباته الأدبية.

كتبت فرجينيا وولف، الأديبة الإنجليزية، مبكرا عن التسكع، مقالة بعنوان "سكون الشارع"، تصف فيها التسكع ليلا في شوارع لندن هربا من الذات، وتتحدث عن شعور ونشوة الانضمام إلى "جيش الجائلين المجهولين الضخم"، فالتجول في الشوارع يحمل ضروبا من المعرفة والتأمل وإشباع الفضول، كما يثمن الوهم المغذى من التسكع، "ذلك الوهم الذي لا يقتصر على عقل واحد، بل يمكن أن يستعرض للحظات أجساد الآخرين وعقولهم".

وتحدثت قبلها إيزابيل إيبرهارت، الكاتبة السويسرية، تلميحا لا تصريحا، عن الحق في التسكع، "الموضوع الذي قليلا ما تحدث المثقفون حوله هو الحق في أن تكون متسكعا، حرية الارتحال. التسكع هو الانعتاق، والحياة في عرض الشارع هي جوهر الحرية. حين تكون لديك الشجاعة لتحطيم القيود التي أثقلتنا بها الحياة الحديثة (تحت الادعاء بأنها تعطينا حرية أكبر)، عندها فقط خذ العصا واحزم أغراضك وغادر".

بعيدا عن الكتابة والتأليف، أسس فالتر بنيامين، الفيلسوف الألماني، في ثلاثينيات القرن الماضي، نظرية حول التسكع، فالمشي في الشوارع ظاهرة من ظواهر الحياة المدنية الحديثة، وثيقة الصلة بالحداثة. والمتسكع، من منظور الفيلسوف، "شخص لا يزال على العتبة، في المدنية كما في الطبقة البرجوازية. فلا هي التي ابتلعته، ولا هو بالمستقر في بيته. وهو يبتغي اللجوء في وسط الجموع". ظل فالتر وفيا لنظريته طيلة حياته، فهو ابن التشرد والتسكع والضياع والترحال والملاحقة النازية، حتى انتحاره، على الحدود الفرنسية - الإسبانية، كان على تخوم الأمكنة وحواف المدن.

عربيا، يبقى محمد الماغوط، الشاعر السوري، أكثر الأدباء اقترانا بالتسكع والصعلكة، فهو القائل "أحب التسكع والبطالة ومقاهي الرصيف/ ولكنني أحب الرصيف أكثر". واعترف صراحة، في ديوان "البدوي الأحمر"، باستحقاقه هذا الوصف "إنني متسكع ناجح بشهادة الطرقات والشمس، وجار مثالي بدليل أن معظم أدواتي المنزلية معارة، والأمل بعودتها كالأمل بعودة فلسطين أو الأندلس، وشاعر أصيل بدليل أكوام الورق الممزقة من حولي". ودعا شاعر التسكع أباه قائلا "أناشدك يا أبي/ دع جمع الحطب والمعلومات عني/ وتعال لملم حطامي من الشوارع/ قبل أن تطمرني الريح/ أو يبعثرني الكناسون/ هذا القلم سيقودني إلى حتفي/ لم يترك سجنا إلا وقادني إليه/ ولا رصيفا إلا ومرغني عليه".

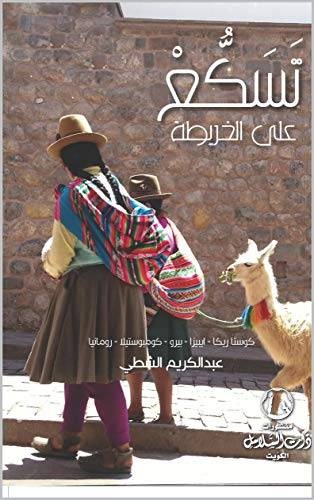

أدبيا، حضرت لفظة التسكع في أعمال روائية عربية وعالمية، في أواسط القرن الـ19. كتبت الإنجليزية ماري شيبي، في الأدب السردي للرحلات، مجلدين بعنوان "التسكع في ألمانيا وإيطاليا" (1844)، ونشرت الإيرانية سيمين دانشوار روايتها "جزيرة التسكع" (1952)، وألفت غادة السمان، الأديبة السورية (1988)، رواية "تسكع داخل جرح"، وأصدر عبدالكريم الشطي، المحامي الكويتي، عن منشورات "ذات السلاسل" الكويت، "تسكع في أمريكا اللاتينية" (2017)، وكتب المغربي عبدالحق الصولاحي، رواية "التسكع مع الشيطان - المحطة الأولى من رحلة الصدام الكوني".. يحضر التسكع بعيدا عن الدلالة، فلا يستلهم في هذه القائمة روح وفلسفة المفهوم.

يبقى التسكع في الشوارع والأزقة إذن فلسفة، يتيح لنا فرصة إمعان النظر قصد اكتشاف المكان بوصفه مصدرا لمعرفة حياتنا المعاصرة، والتأمل في الذات الفردية في ضوء إيقاع الحياة المدنية. نعم، إن التجوال مرادف للسير في الذات، واستمتاع بلذة العيش والمشي في المدن، وتأكيد مظاهر الروعة في الحياة الحديثة، فليس كل حديث معادلا موضوعيا للابتعاد عن الروح والمعنى.